শিরোনাম

ডেস্ক রিপোর্ট

প্রকাশ: ১৯:৩৮, ৪ নভেম্বর ২০২৫ | আপডেট: ১৯:৪৫, ৪ নভেম্বর ২০২৫

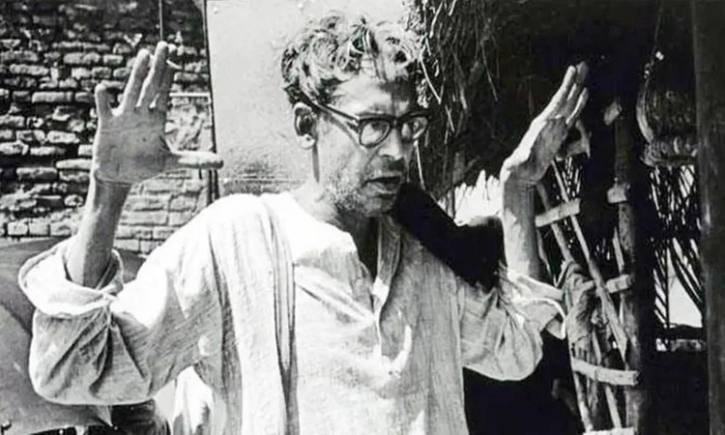

ঋত্বিক ঘটক

ঋত্বিক ঘটক— বাংলা চলচ্চিত্রের এক কিংবদন্তি। তিনি সিনেমাকে সমাজ, মানবতার কণ্ঠে পরিণত করেছিলেন। জন্মশতবর্ষে তাঁর জীবন, চলচ্চিত্র, বেদনাকে ফিরে দেখা। এই অনন্য চলচ্চিত্র প্রতিভাকে স্মরণ করল ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, লিখেছেন চিন্ময় ভট্টাচার্য।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক অমলিন নাম— ঋত্বিক কুমার ঘটক। তিনি শুধু একজন পরিচালক নন, ছিলেন এক যুগের বিবেক, এক দেশের আত্মার কণ্ঠস্বর। ১৯২৫ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকার ঋষিকেশ দাস লেনে জন্ম নেওয়া এই প্রতিভা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভাষাকে নতুন দিক দিয়েছিলেন। তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, মা ইন্দুবালা দেবী ছিলেন শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যপ্রেমী। পরিবারে সাহিত্য, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মিশ্র প্রভাবে ছোটবেলা থেকেই শিল্পচেতনায় বড় হয়ে ওঠেন ঋত্বিক। দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ ও শরণার্থীর যন্ত্রণা তাঁর মনের গভীরে দাগ কেটেছিল। হারানো মাতৃভূমি, ছিন্নমূল মানুষ, আর এক টুকরো আশার খোঁজ- এই অভিজ্ঞতাই তাঁর পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু।

শুরু নাট্যজীবনে, যাত্রা চলচ্চিত্রে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ করতে গিয়েও ঋত্বিক টিকতে পারেননি। তিনি খুঁজছিলেন জীবনের গভীরতর মানে— সেই সন্ধান তাঁকে নিয়ে যায় আইপিটিএ (Indian People’s Theatre Association)-তে। সেখানেই তিনি নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। সমাজবাস্তবতা ও রাজনৈতিক চেতনা ছিল তাঁর প্রতিটি নাটকের প্রাণ।

১৯৫১ সালে ‘ছিন্নমূল’ চলচ্চিত্রে সহকারি পরিচালক হিসেবে কাজ করে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন। একবছর পর তিনি নিজের পরিচালনায় তৈরি করেন ‘নাগরিক’— যা পরবর্তীতে (১৯৭৭ সালে) মুক্তি পেয়ে ভারতীয় বাস্তববাদী চলচ্চিত্রের সূচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ঋত্বিক ঘটকের প্রতিটি সিনেমাই এক একখানা জীবন্ত কবিতা। মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০) — শরণার্থী জীবনের যন্ত্রণা ও আত্মত্যাগের কাব্য। কোমল গান্ধার (১৯৬১) — দেশভাগে হারানো সম্পর্কের মানসিক ক্ষত আর সুবর্ণরেখা (১৯৬২) — অস্তিত্বের প্রশ্ন এবং মাতৃভূমি হারানোর বেদনাকে তুলে ধরেছে। তাঁর সিনেমা শুধু দেখা নয়, অনুভবের বিষয়। প্রতিটি ফ্রেম যেন মানবিকতার এক প্রতিবাদ।

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সফরে এসে তিনি নির্মাণ করেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’। যা, অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি। এই চলচ্চিত্র আজও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক গর্ব। ২০০৭ সালে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট একে বাংলাদেশের সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অসাধারণ প্রতিভা, রাজনৈতিক আদর্শ আর মানসিক টানাপোড়েনে তিনি জীবনের শেষ দিকে গভীর হতাশায় ভুগেছেন। ১৯৭৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি, মাত্র ৫০ বছর বয়সে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর কাজ আজও জীবন্ত, তাঁর দর্শন আজও অনুপ্রেরণা।

এই কাজের জন্যই ১৯৫৭ সালে 'মুসাফির' চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসেবে তিনি জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন। ১৯৭০ সালে ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' সম্মান পেয়েছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর কাজ সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। ঋত্বিক ঘটকের কাজ যেন আজও আমাদের শেখায়— 'চলচ্চিত্র মানে শুধু চিত্র নয়, এক চিরন্তন মানবগাথা।' তাঁর প্রতিটি দৃশ্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সিনেমা তখনই সত্যি, যখন তা মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলে।